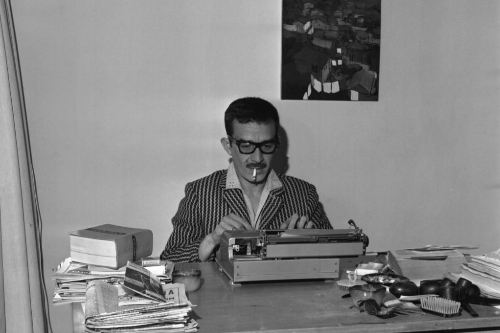

Pedro Simón, añada del 71, nacido en Madrid y zamorano de corazón, periodista de El Mundo desde la década de los noventa, de aquella ya mítica redacción de Pradillo, 42 que tantas complicidades forjó, ha publicado varios libros de no ficción, entre los que sobresale una antología de reportajes: Crónicas bárbaras (Kailas). Su segunda novela, Los ingratos, fue Premio Primavera de Novela 2021 (Espasa).

Acaba de publicar su tercera ficción, también en esta editorial del grupo Planeta: Los incomprendidos, una fábula muy real, realista, muy suya. Aquí disecciona, con el bisturí del narrador de raza, corazones solitarios, encogidos y cambiantes como un día de abril. Habla de una hija, Clara, y de Javier, el padre de la adolescente, en medio de madrugadas de vida. Seres incomunicados que se quieren y que no lo muestran, porque no saben o no pueden. Y silencios que duelen.

—¿Tiene prestigio el silencio?

—Sí que tiene prestigio. Y también la tristeza y lo maldito. Todo lo que tiene que ver con el lado oscuro tiene más buena prensa que la bondad y la conversación, de tal modo que cuando vemos a alguien en la calle sonriendo no decimos: “Ahí va un tipo feliz”. Siempre decimos que es “un gilipollas”, cuando yo creo que lo inteligente es ser feliz. Vivimos en una sociedad de exaltación de lo maldito, lo tenebroso, lo chungo. En el mundo cultureta todavía más: mola más si eres un escritor maldito que un bendito escritor.

—En el contexto familiar, ¿en qué momento aprendemos más? ¿Cuando alguien se guarda cosas o cuando vemos cómo actúa?

—Somos muchas cosas. Somos lo que hacemos, somos lo que comemos, somos lo que leemos, somos lo que decimos y también somos todo eso que no nos atrevemos a decir. Y Los incomprendidos nace de la constatación de que cuando estoy almorzando o cenando con amigos al final siempre acabamos hablando de los hijos… a no ser que seamos periodistas, porque entonces solo hablaríamos de periodismo. Y si son hijos adolescentes hablamos con mayor fiebre, con mayor frustración, con mayor esperanza y con mayor incomprensión. En la adolescencia siempre está el silencio y siempre hay una gestualidad muy especial que a los padres se nos hace nueva. Y descifrar esos silencios y esas personas encriptadas es una cosa muy complicada. En la novela hay un par de traumas, uno más evidente y otro más subyacente. En esa familia no se atreven a hablar. No se sabe si hablar con el otro va a hacerle más daño o va a revolver o volver a la culpa de cada uno. Se mueven entre el silencio, la culpa, la mala gestión del trauma y del dolor. Todo eso funciona como una enredadera que se va metiendo en un muro y amenaza con derribar el hogar familiar. Luego se dan cuenta que en cuanto hablan desaparece el «elefante azul» del salón. Se van los fantasmas, pero nos cuesta hablar, y si tenemos hijos mucho más.

—Si el padre no recurriera a los diarios y a las cartas que le escribe a la hija todo sería mucho más complicado.

—Todos piden y necesitan ayuda; van al psicólogo. Quiero destacar también que, al igual que en Los ingratos, hay un personaje referencial, que era una señora semianalfabeta, del medio rural, sorda. Porque a mí me interesan los personajes rotos. Bienaventurados los impuros. La pureza es una palabra que da mucho miedo. Tiene que ver con lo hegemónico, con lo supremacista, con quien te está imponiendo su perfección. Somos muñequitos averiados que necesitamos, igual que los miembros de la familia de mi novela, alguien que ayude a restañar las heridas. Por eso para mí hay un personaje muy importante, que es el tío Paco: una persona esquizofrénica. Desde su locura es ejemplar. Me inspiran más toda esta gente, porque tienen más que ver conmigo y con mis averías, mis heridas y mis cicatrices, que alguien que ha ganado un premio literario o alguien que ha ganado 20 Grand Slams. Para mí esa gente me parecen superhéroes que tienen poco que ver conmigo. Los personajes de mi novela tienen mucho que ver de algún modo con las familias de todos.

—En tus novelas los personajes de los tíos son importantes. Me acuerdo de tu tío Agustín, de Los ingratos. En el caso de Los incomprendidos la tía Clara ayuda a comprender mejor la narración.

—No envejecemos tanto porque nos caigan años encima, sino porque nos aplasta el dolor. Vemos a gente de 30 años que parece que es muy vieja y ves a tipos de 70 que parecen jóvenes, que son imanes, con los que te apetece estar. El punto de vista de la tía Clara es el más libérrimo. Ella también tiene su dolor, pero lo gestiona muy bien. No es una tipa que va dando la turra a todos. Es al revés. Es alguien que habla sin filtro. Le dice a su hermano “lo estás haciendo fatal, así no se educa a una adolescente”, y a la adolescente “mima más a tus padres, déjate querer”. Es ese Pepito Grillo que a todos nos gusta tener en la familia. Siempre son un tío o una tía que no tienen hijos, que son los personajes más maravillosos; son una especie de segundo padre o segunda madre que hay en la casa y de una generosidad infinita con sus sobrinos. Como no tienen hijos son como sus agregados. Conectan muy bien con los chavales. Quería hacer un homenaje a esos tíos maravillosos que son parte fundamental de los adolescentes que hay en casa.

—¿Cuántos incomprendidos hay en esta sociedad?

—Incomprendidos somos un poco todos. Alguien que empiece a leer la novela puede pensar que estamos ante la historia de una adolescente incomprendida, pero también son padres y madres. La gran pregunta es: ¿quién comprende a ese que tiene que comprender? Ese que se levanta por la mañana y tiene que seguir percutiendo y golpeando esa pregunta que es el desarrollo de los hijos. Las incomprensiones tienen mucho que ver con el miedo a decirnos. Nunca ha habido una era en la historia de la humanidad en la que nos hayamos comunicado tanto y nos hayamos dicho tan poco. Y esto en las familias se ve muy claramente. Siempre ha habido silencios generacionales, con los padres y los hijos. Eso es lo normal. La gran diferencia entre los silencios de cuando yo era adolescente y los de ahora tienen que ver con la tecnología. Los silencios de los adolescentes de los ochenta se relacionan con que tus padres venían de un mundo más recio, más austero, muchas veces de un medio rural y tras cuarenta años de Dictadura bastante tenían con comprender el mundo, llenar la nevera y salir adelante como para andar pensando en la pamplina de los afectos, o voy a hablar con mis hijos. Era un silencio profundamente humano.

—¿Y cómo es el silencio en estos tiempos?

—El silencio de ahora tiene que ver con lo tecnológico, y eso produce mucho más pavor, de tal forma que los chavales están muchas veces ensimismados por el ruido que hay fuera y que lo devora todo, un ruido que les exige felicidad, les exige éxito y les están constantemente comparando con los otros. Y reflexionan como lo hace Inés, la protagonista de la novela: “La adolescencia puede ser un infierno: basta con el cielo de los otros”. Basta con que te imagines que a los otros les va fenomenal. Hay muchos silencios que tienen mucho que ver con eso. Y tú estás al lado de tu hijo, a un metro de distancia, y la novedad es que puede estar a dos mil kilómetros de ti aunque lo tengas a un metro, en el salón. Y eso me parece un silencio novedoso, un silencio monstruoso, que no es muy diferente de otros silencios que siempre ha habido, por la brecha generacional y la inconsistencia de la adolescencia, que siempre está ahí, pero este me parece nuevo y peligroso.

—¿Irá a más esta incomunicación?

—Tengo la sensación de que estamos en un inmenso ensayo clínico donde han introducido una sustancia a los adolescentes, que es el teléfono móvil. Todo esto tendrá un precio para el ser humano dentro de veinte años. Se han configurado mentes y desarrollos personales a una edad clave donde la mayoría leen menos, tienen menos empatía, porque incluso para dar un pésame envían un emoticono, y tienen menos capacidad de introspección, de estar consigo mismos, porque cada cinco segundos si no están haciendo algo cogen el móvil. Todo eso se lo están perdiendo. No soy demasiado optimista, pero como me he equivocado en la vida varias veces, pues seguramente erraré también en esto.

—En un momento de la novela la adolescente Inés dice: “Sé quién soy, pero quiero saber quién fui”. ¿Sabemos verdaderamente quiénes éramos en nuestra adolescencia?

—Es interesante. Creo que no. Hay una parte de nuestra vida que recordamos y quizá hay otras que nos han marcado mucho y que no recordamos: los tres o cuatro años. Hay muchas cosas que intentamos adivinar, sobre todo si son malas, como hace la protagonista de la novela. El cerebro sabe muy bien lo que hace. Aparta todo lo que quiera arañarnos. En su caso, con el mayor paso del tiempo, somos sobre todo memoria. La mochila pesa más y, vuelvo a lo de antes, somos lo que decimos, lo que leemos, y todo eso que nos negamos a tirar. Te dice tu pareja que no sirve para nada, pero le contestas que sirve para mucho, que tiene que ver con tu pasado. Y para mí eso es fundamental, y a medida que cumples años mucho más.

—¿Hay que tener entonces «Diógenes emocional»?

—[Silencio]. No creo que sea bueno. El otro día vi en la tele a un tipo con una camiseta que ponía “soy un nostálgico de mierda”. Esa camiseta me la podría poner.

—Y además tú eres un sentimental.

—Sí, pero es verdad que los buenos sentimientos no tienen prestigio. Eso también nos pasa en las relaciones personales: el que se desnuda delante de los demás, muerte a la yugular. Tendemos a taparnos, pero la literatura está para desnudarse. Hay que escribir encima de la mesa, dejando que los demás vean nuestro ridículo cuerpo y nuestras pequeñas y grandes heridas. Solo cuando hay algo de verdad lo identificas y sabes que están hablando de ti. A mí me interesa más la literatura que hablar de mí. Al final son los temas universales: la soledad, el miedo, la esperanza, el amor, el miedo a la muerte… todo esto.

—¿Has expresado todo lo que sientes en Los incomprendidos?

—[Silencio de tres segundos]. Puedo engañar a mucha gente cuando escribo, pero al que no puedo engañar es a mí mismo. Cuando me levanto del ordenador tengo que hacerlo de mal cuerpo, sabiendo que lo que he puesto ahí tiene que ver con mi piel y que me he eviscerado. Si no lo hago así, rompo esos folios o vuelvo a escribir. Por eso escribo de cosas que están muy cerca: la familia, los hijos, los padres, los hermanos, la gente que te cuidó… Ahí está todo.

—¿Ves necesario entrevistar a los propios miembros de tu familia para poder saber más de ellos y sobre todo de ti?

—¿Te refieres a cuando se prepara una novela, o cuando estás con un reportaje?

—Me refiero al terreno literario.

—Estas novelas no solo son un Frankenstein de las vivencias de muchos amigos y familiares y cosas de mí, sino que también he procurado hablar con muchos especialistas en salud mental y gente que trabaja con adolescentes. Hablar nos enriquece, y ahí está una pulsión periodística que tiene que ver con lo poliédrico. Cuando tratas de contar una historia intentas hacerlo desde muchas ventanas. Por eso me gustaba que hubiera dos voces: la voz de Inés y la voz de Javier, el padre. Todos nos ponemos muy enfáticamente al lado de la voz del mayor, un tipo que se enfrenta a una adolescente un tanto monosilábica y encriptada. Decimos que están empanados y están todo el día con el móvil, no se enteran, no leen y parece que no sienten. Me gustaba darle la voz a Inés, porque en su monólogo interior se demuestra que siente, y claro que le gustaría hablar, y claro que tiene culpa, y no le gusta cómo es, y le gustaría decirles cosas a sus padres, y siente mucha rabia y frustración… Los adolescentes no son adobes. Son gente que lo pasa fatal y he tratado de reflejarlo en la novela.

—¿Fue muy complicado crear la voz de Inés siendo una adolescente y no teniendo tú una hija (tienes dos hijos)?

—En la novela hay muchas cosas de mi casa y de mi adolescencia. Y mucha verdad y mucho dolor. Me interesaba contar la relación entre un padre y una hija que se empieza a desarrollar. He visto grandísimas historias de amor de mis amigos con sus hijas y cómo llega un momento en que se quiebra. La adolescencia empieza cuando tu hija dice “papá, no me des la mano” cuando la llevas al colegio, o te dice “no quiero que me des un beso, no vaya a ser que me vean mis amigas”. Ahí empieza a cambiar algo.

—¿Es más difícil ser adolescente ahora que en la década de los ochenta?

—Esta pregunta se la hace el padre.

—Te la pregunto a ti como autor.

—Él opina lo mismo que yo. Es mucho más complicado. Cuando éramos adolescentes, por más evidentes que eran los peligros, eran más eludibles. Estaba en la heroína, en la periferia de la ciudad, en los límites de los pueblos, aquellos almendros de los que no podías pasar. Veo como un campo minado esta sociedad de los adolescentes donde no sabes dónde está la bomba. El tío que te daba la turra en el instituto a las cinco de la tarde se iba a su casa y te dejaba en paz. Ahora los chavales siguen torturando por la noche, de madrugada, un domingo… A mí eso me parece terrible.

—¿Toda la familia tenemos nuestros propios Pirineos, como ocurre en la novela, una mentira que hay que mantener oculta o de la que no se habla?

—Sin ningún tipo de duda. Siempre hay algo de lo que no queremos hablar. Puede ser algo relacionado con tus suegros, con tu cuñado, con tus hijos, algo que te pasó en la infancia y no quieres contar, algo que te ocurre con tu pareja y no lo queréis abordar porque abordarlo quizá significa tener que empezar a hablar de un final, o de un dolor o de una herida… Este tipo de cosas tendemos a mantenerlas en un cajón para que no nos molesten demasiado. Todos tenemos un muerto en el armario y todos tenemos una gestión del trauma. Y todos podemos ser protagonistas de un reportaje. Lo crucial es que tú me cuentes la historia de tu vida que te daría para un reportaje. La familia de Los incomprendidos es la que va delante de ti en el autobús o en el Metro y parece una familia normal, pero tiene una historia. A mí me interesan las novelas de lo cotidiano, donde aparentemente detrás de una familia normal hay un historión. Soy un narrador y me atrevo a contar lo que tienen los personajes dentro.

—Tu voz siempre está ahí.

—No sé si es bueno o malo. Uno conduce como conduce. En el periodismo me gusta hablar de las cosas que me parecen transcendentes: el dolor, la muerte, la enfermedad, la soledad y también la esperanza. Son los temas que más me interesan cuando escribo.

—¿Hasta qué punto lo que has escrito anteriormente te ha servido para esta novela?

—No sé qué contestarte. A mí el periodismo me ayuda mucho a escribir. Tengo cuadernos con cuentos que escribía con 12 años. Cuando tuve que decidirme a estudiar, como no había ninguna carrera en la que salieras con el título de escritor o parecido, como en un periódico te dejaban escribir, decidí hacerme periodista. Y a partir de ahí las cosas han pasado con naturalidad. Trato de dar un aliento estilístico a las cosas que escribo. Hubo un momento en el que me apetecía salir de lo ya conocido y empezar a contar historias. Es verdad que a veces la actualidad está muy polarizada y son cosas que no puedes cambiar. Es muy grato ser un pequeño dios, configurando la plastilina y la arcilla, y por fin hacer que las cosas acaben bien, porque en mis reportajes las cosas, aunque trato de darle esperanza y luz, acaban…

—Depende. Hay otras veces que son historias positivas y acaban con final feliz, como la del niño Hugo.

—Bueno, cuando vuelvo otra vez a ellos, el 80% no va bien. La actualidad es la que es y hay incertidumbre política, laboral, sexo, cuestiones de género… Salir de ahí, de ese ecosistema tan tóxico, y coger las bridas y ponerte a abrir un folio en blanco y a crear una historia me parece muy liberador frente al periodismo, que lo veo como algo que me frustra más porque yo no puedo transformar.

—Explícalo con más detalle.

—Ni un reportaje ni diez mil reportajes van a cambiar el mundo. Pueden ayudar a aliviar o a apuntar algo que está ahí. No soy tan ingenuo. Cuando tenía 25 años sí lo pensaba. Sí considero que cada uno en su profesión debe tomar una postura: el panadero tiene que decidir hacer un buen pan sin meterle productos tóxicos, igual que el médico, el profesor o el piloto no puede beber cuando coge un avión. El periodista tiene que intentar quitar etiquetas. Porque las putas no son putas, ni los yonquis son yonquis. Todo es mucho más complejo, y tiene que intentar tender puentes. La única gran revolución es hacer bien nuestro curro, pero de ahí a cambiar las cosas, creo que no. Entre otras cosas, porque las grandes empresas periodísticas tienen unas deudas desorbitadas y están en manos de emporios económicos con unos intereses que casi siempre difieren de los del periodista.

—Volviendo al terreno literario, ¿podrías haber escrito esta novela si no hubieses sido padre?

—Pues yo creo que no. Igual que no hubiera podido escribir Los ingratos si no hubiera sido hijo. Una persona muy importante de este país me dijo, y no quiero que se me malinterprete ni que se me vea como una presunción, lo remarco, pero me dijo: “Te pega mucho haber escrito Patria”. Yo le contesté que no, jamás. En primer lugar, porque no tengo el talento de Fernando Aramburu. En segundo lugar, porque no soy vasco ni he vivido esos años en la sociedad vasca. Sí he hecho reportajes de ese tema, pero no he estado en Rentería con 12 años ni con 16 he estado en Vergara, ni he estado en Oyarzun. Si hubiera estado ahí seguro que me habría atrevido. Pues esto es igual. Y así con todo. No digo que no haya novelas meritorias y de compañeros que lo hagan divinamente, pero no me atrevo a escribir la novela de un rey del siglo XVII, porque para mí es muy complejo meterte en esa piel.

—Antonio Lucas te preguntó en una entrevista en El Mundo qué pensarían tus hijos si leyeran Los incomprendidos. ¿Te has planteado que no la lean porque no le interesa nada de lo que hace su padre?

—Bueno, algo de esto me pasa ya, ¿eh? Tengo hijos de amigos que se han leído Los ingratos y ahora se están leyendo Los incomprendidos. Mi hijo de 18 sí se leyó Los ingratos y esta por supuesto que no; y el de 15 ninguno de los dos libros. Yo no quiero que mis hijos me lean. Yo quiero que lean a Julio Verne y quiero que se sienten conmigo a ver un Brasil-Serbia, quiero que escriban, que me escriban. Aparte que me daría un poco de vergüenza, no te quiero engañar.

—¿Consideras que esta es la obra más dura que has escrito?

—La más dura creo que fue Peligro de derrumbe, de 2015, que habla de ocho personas sin trabajo en medio de la crisis económica más dura. Eran personajes muy rotos y un estereotipo de gente parada. Los ingratos no me parece una novela dura, para nada, al revés: creo que es muy blanca. Y ahora vuelvo a la dureza, pero tiene que ver con este ecosistema que es la familia. Esta novela tiene mucho que ver conmigo ahora, en este momento de mi vida.

—¿Qué puedes adelantar de tu siguiente libro?

—Que tengo un cuaderno en la mesita de noche en el que voy tomando notas. A veces a las tres o cuatro de la madrugada me levanto y me pongo a tomar notas, enciendo la lámpara y mi mujer amaga con separarse de mí… ja, ja. Lo mismo que en Los ingratos hablaba de los que nacimos en los setenta en ese viaje rural al medio urbano y la necesidad de volver allí para dar las gracias, e igual que Los incomprendidos habla de nosotros hoy, de nuestras soledades y de nuestras culpas y de nuestros silencios, la siguiente novela habla de nosotros hoy en relación a nuestros padres septuagenarios/octogenarios, nuestros mayores hoy en día.

—¿La publicarás en un par de años más o menos?

—No lo sé, ahí estamos. Si fuera por la editorial estaría dentro de ocho meses, pero entre el periódico, el puré que me toca hacer a mediodía y las camas e ir a Teruel a hacer un reportaje no me da la vida. Creo que me voy a tomar un poco de descanso hasta publicar la siguiente, porque esta última casi me cuesta el matrimonio. Ja, ja.

—¿Cuáles son tus influencias? ¿Qué lees ahora?

—Leo compulsivamente de todo. Siempre llevo cinco libros pastoreados a la vez. Uno de ellos es un cómic, otro es un ensayo, el otro suele ser una primera edición —me gustan los libros firmados por el autor— y luego un par de novelas: una española y otra extranjera. Uno de mis autores fetiche es Ignacio Aldecoa, un tipo que se muere con 44 años en 1969 tras escribir dos obras fundamentales de la literatura española del siglo XX: Con el viento solano, El fulgor y la sangre o Gran sol. Para mí Aldecoa, junto a Ferlosio, es el mejor de su generación. Y entre los extranjeros te diría Steinbeck, que es un escritor absolutamente fascinante por su pulso y la forma de escribir. Emmanuel Carrère, como periodista que soy, me alucina cómo lo hace. Y toda esa parte de Clarence, que está en la novela, es un pequeño homenaje a Carrère. Me he inspirado un poco en él. Es un escritor tan de verdad…

—¿Se está escribiendo ahora mismo en España una buena literatura?

—Sí. Es más una intuición, porque tampoco leo tanto las cosas que se publican ahora porque no me da tiempo y releo mucho. El Jarama de Ferlosio me lo he leído diez veces. Cuando me gusta un libro… Me he vuelto a leer por cuarta vez Crónicas marcianas, de Bradbury. Me gustan Isaac Rosa y Galder Reguera y me interesó mucho Feria, de Ana Iris Simón, aunque había gente que me lo había criticado. Buenamar, de Antonio Lucas, es otro libro fascinante. Hay voces narrativas que hablan de cosas que nos atañen, y muchos de ellos vienen del mundo del periodismo. Eso a mí me parece un estímulo. Es verdad que un algo recurrente son las cosas que tienen que ver con la nostalgia y la vuelta a otras épocas. Eso es porque empieza a haber una gerontocracia, en la que me incluyo. Estamos dando la turra con nuestros temas, y ya vamos teniendo una edad.

Y se ríe, cómplice.