Con mucho tiempo y pensamiento detrás, este artículo muestra uno de los ejes esenciales del pensamiento y el alma de Jorge Semprún (1923-2011), autor de libros imprescindibles, como Le grand voyage o La escritura o la vida, guionista de cine, político y activista inquebrantable, pero sobre todo un revenant de la tortura, cuya experiencia marcó profundamente su vida y la escritura con la que nos la devuelve.

A Jorge Semprún, la idea de enfrentar el Mal –entendido no sólo como muerte, sino como aniquilación de la singularidad de la existencia humana– y de vivir la fraternidad, le vienen de Malraux. Hay, en este sentido, grandes paralelismos entre ellos. Ambos hicieron del compromiso con la causa comunista un camino. Ambos también fueron combatientes. Malraux en la Guerra civil española y en la Resistencia francesa; Semprún, en esa última y en la clandestinidad bajo la España de Franco. Ambos fueron Ministros de Cultura en sus respectivos países. El primero con De Gaulle; el segundo con Felipe González.

Hay, sin embargo, diferencias substanciales. Mientras Malraux –que nunca militó en el Partido Comunista y sólo fue solidario de su causa– construye sus novelas, llevado por la imaginación, a partir de su experiencia de saqueador de templos en Indochina, de gestor de un escuadrón de aviones en las filas republicanas, de combatiente tardío en la Resistencia francesa y de los relatos de primera mano que le llegaron de la revolución comunista en China, Semprún lo hace desde su propia experiencia en el campo de concentración de Buchenwald, donde, como algunos de los personajes de Malraux, fue torturado. De allí que, a diferencia de las obras del francés –escritas generalmente en tercera persona, con un narrador omnisciente y personajes ficticios–, las de Semprún estén escritas con un narrador en primera persona, que es siempre él. Sus novelas son en este sentido confesionales, autobiográficas o, como suele decirse hoy en día, de no-ficción. Son exploraciones directas de sí mismo allí donde el ser humano, salido de las fronteras de lo ordinario y, enfrentado al Mal, lo desafía desnudo, sin asidero alguno, con la conciencia de su finitud, de su sufrimiento, de la miseria y la grandeza de ser hombre.

Esa obsesión de Semprún de hablar de sí, de ponerse en el centro de sus relatos es, como en Malraux la mitomanía, su debilidad y su fuerza. Sus experiencias en el límite de la vida parecen, a veces, sostenidas por un yo demasiado compacto. Por más que sufra y nos revele situaciones que a otros desmoronaron o desmoronarían; por más que el horror lo paralice y lo ponga al borde de la claudicación, su yo no llega a fracturarse. Constituye su orgullo. Cada experiencia abismal, que relata con fruición, es para él una oportunidad de reencontrarse con la vida, de redescubrir la fraternidad, de experimentarla en sus más finas y profundas significaciones. Es también, de allí su fuerza, su garantía contra la conciencia de la inestabilidad y la muerte en la que siempre vivió desde que a los ocho años perdió a su madre y su padre, funcionario de la República española, los convirtió, a él y a sus hermanos, en exiliados, perseguidos y resistentes. Su yo, frente a la inestabilidad y el peligro, es, entreverado con sus convicciones políticas, su único refugio, su único vínculo con la vida, su higiene.

Sin embargo, Semprún no fue precoz. Construyó su yo acumulando experiencias a lo largo del tiempo. Su primera novela, Le grand voyage, apareció cuando tenía cuarenta años. Desde entonces ese yo monumental, tan entrañable como asfixiante, a veces polémico –se le ha acusado de trabajos sucios en Buchenwald para beneficiar a sus camaradas comunistas–, va revelándonos siempre más de la profundidad de la vida. Conforme desciende en la exploración de sus experiencias frente al peligro y la muerte, ese yo nos sorprende por su conocimiento de la entraña humana, por sus revelaciones que abundan en verdades tan dolorosas como sorprendentes. Es como si a través de ellas quisiera llevarnos al punto exacto en el que lo inhumano empata con lo humano.

Te puede interesar: 8 libros de Gabriel García Márquez que debes de leer

En este sentido, Semprún es de la estirpe de los que no dejan escapar una observación, un pensamiento, una vivencia. Todo en ese yo descomunal, a veces casi monstruoso, permanece extrañamente consciente. Al mismo tiempo que puede ser espontáneo en sus filias y antipatías, a veces pedante en la exaltación de su yo, obstinado en sus convicciones políticas, su fuerza radica en no sucumbir ante la conciencia de la muerte, en extraer de ella el lazo fraterno que lo mantiene unido a la vida. Su práctica de rendir constantemente cuentas a sí mismo, sin culpa ni juicio moral alguno, de buscar obsesivamente la grandeza y la fraternidad de la vida en la maldad y la banalidad de la muerte, nos revela cosas fascinantes en el estupor que provocan. Quizá el mejor ejemplo de ese complejo y entrañable yo de Semprún sea el capítulo Kaddish, de L’écriture ou la vie –tal vez su mejor libro–, en el que un epígrafe de Malraux – “… busco la región fundamental del alma, dónde el Mal absoluto se opone a la fraternidad”–, resume su profunda trama. Abrevio un fragmento.

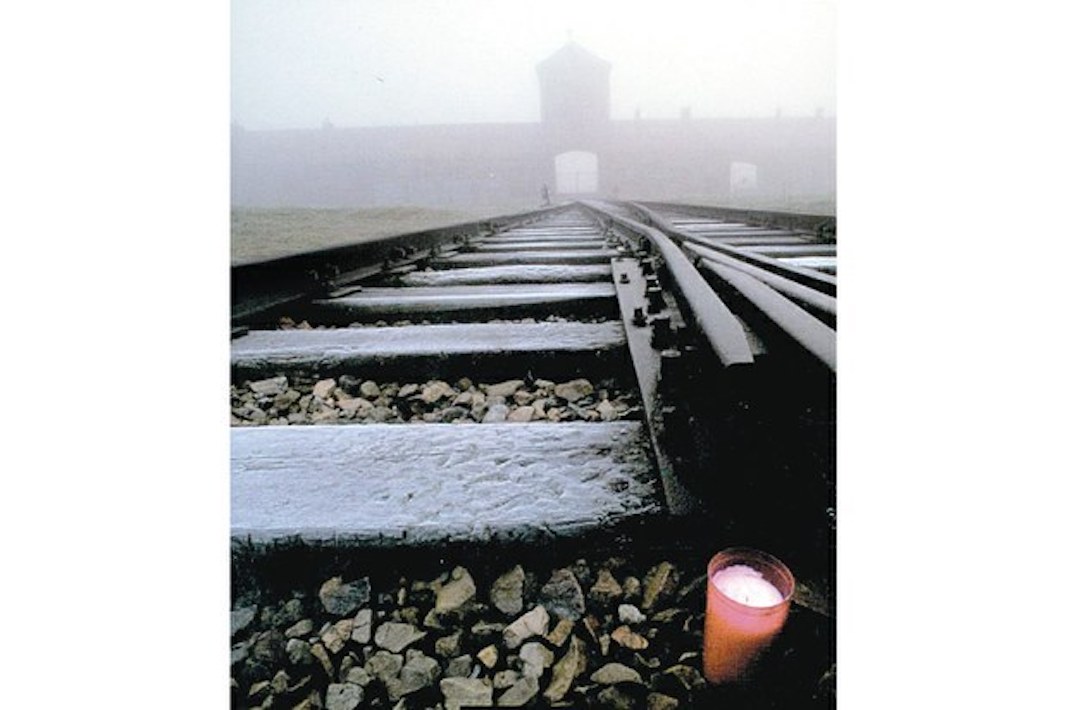

Durante la liberación del campo de Buchenwald, Semprún, junto con Albert, un judío húngaro encargado de reagrupar “a los sobrevivientes que escaparon de Auschwitz”, inspecciona una barraca. Todos están muertos. “Los rostros –escribe Semprún– estaban vueltos hacia nosotros que caminábamos por el corredor central de la barraca. Los cuerpos descarnados, cubiertos de harapos, se extendían sobre los tres niveles superpuestos de la plataforma. Se imbricaban, a veces fijos en una inmovilidad aterradora.” Nada de ese infierno, sin embargo, lo distrae de la belleza que a la salida de la barraca los acoge y que describe con la misma minuciosidad con la que describe lo atroz: el aire fresco, “el cielo azul, salpicado del naranja del ocaso. La masa abundantemente verde del bosque” que le recuerda los paseos de Goethe al lado de Eckermann. Repentinamente, detrás de ellos, una voz “que helaba la sangre”. Entre uno de los montones de cadáveres un sobreviviente canta el Kadish, la oración fúnebre judía, la “última violencia de la esperanza”. Lo llevan hasta el porche. Albert va en busca de ayuda, mientras le exige a Semprún que se ocupe de él. Irónico, violento, desde ese yo infracturable, Semprún le espeta: “¿Cómo quieres que me ocupe? ¿Le platico? ¿Le canto yo también una canción? ¿Te parece ‘La paloma’?” Albert le ordena quedarse. Semprún recuerda el primer verso en alemán de la canción, recuerda que la cantaba un nazi cuando su compañero Julien y él pretendían emboscar a un grupo de soldados en un río al que solían ir a refrescarse y sólo llegó aquel nazi. Recuerda que estaba de pie, distendido en la orilla, respirando “la profunda suavidad de Francia”, que llevaba su metralleta cruzada en el pecho. Recuerda que desenfundó su Smith and Wesson y que a punto de dispararle el soldado levantó los ojos al cielo y comenzó a cantar “La paloma” en alemán. “Mi mano tembló. Me era imposible disparar sobre ese joven soldado que cantaba ‘La paloma’, como si el hecho de cantar esa melodía de mi infancia […] lo volviera […] esencialmente inocente.” Pero el alemán volvió la espalda, alcanzó su motocicleta y Semprún, empuñando de nuevo el arma, le disparó junto con Julien “muchas veces”. Recuerda que se derrumbó, que hundió el rostro en la hierba fresca, que golpeó rabiosamente con el puño la roca plana que los protegía y que gritó cada vez más fuerte: “Mierda, mierda, mierda!”

Al volver de su recuerdo, Semprún, conmovido, le habla dulcemente al judío de la barraca, lo toma en sus brazos, “lo más suavemente posible por miedo a que se rompa entre mis dedos”. Más adelante narra dos muertes más, profundas, conmovedoras: la de sus amigos Maurice Halbwachs y Diego Morales.

Hay en ese yo infracturable de Semprún, algo de la experiencia del sobreviviente de la que habla Elías Canetti: el terror, el dolor y el triunfo de haber sobrevivido –una conciencia que Primo Levy y muchos sobrevivientes de Auschwitz sobrellevaron mal. Pero hay algo que la sobrepasa: una lúcida conciencia de estar del lado de la muerte. Después de su experiencia en Buchenwald, Semprún no se siente un sobreviviente, sino un revenant –una experiencia que conozco muy bien desde el asesinato de mi hijo Juan Francisco y que narro en El deshabitado. No un fantasma ni un renacido, como suele traducirse, sino literalmente un “revenido”. “La sensación –dice Semprún–, de no haber escapado de la muerte, sino de atravesarla. O mejor, de haber sido atravesado por ella. De haberla vivido de alguna manera. De haber vuelto como se vuelve de un largo viaje que te transforma: quizá te transfigura.” Contra Canetti, contra la afirmación de Wittgenstein de que “la muerte no es un acontecimiento de la vida” y, por lo tanto, “no puede vivirse”, Semprún responde que no sólo la vivió, la trajo consigo siempre.

Semprún es en ese sentido la encarnación de dos personajes hijos de la penetrante imaginación de Malraux, Claude Vannec y Perken, de La Voie Royale. Como ellos, no eligió su destino, no eligió Buchnwald, pero, como ellos, eligió resistir, afirmar la vida en el centro de la muerte. Por ello, en lugar de la vida, Semprún eligió la escritura: la memoria, la investigación casi clínica de ese yo que, compacto, resiste a la conciencia de la muerte y gana así su libertad; la afirmación de la vida y de aquellos que vivieron y resistieron mediante el testimonio de la memoria. Nunca pudo rescatar al judío del kaddish ni a Halbwachs ni a Morales ni evitarse a sí mismo asesinar al joven soldado nazi ni ser un revenant, pero su escritura, como Levi lo hizo con Hurbinek –el niño sin nombre, nacido y muerto en Auschwitz–, los rescata de la muerte con la lucidez de la fraternidad.

Semejante a Claude y a Perken, Semprún no pudo volver a la vida ordinaria después de Buchenwald. Hacerlo era adormecer la carne y el peso de la vida. La dignidad de su yo no podía soportarla. No quiso ser nunca un vendedor de valores ni de discurso ni un constructor de carreteras y casas… No quería ser respetable. Odiaba los sueños de los que se acomodan al mundo. Quiso, por el contrario, resistir con su yo en los límites y “explorar la profundidad del alma humana en el horror del Mal”; allí, donde, a fuerza de resistencia, la vida adquiere su más profunda, brutal y humana densidad.