Javier Memba/Zenda

Desde que, ya avanzando la centuria decimonónica, las sociedades occidentales dejaron de marcar a fuego a sus reos y condenados, práctica común desde la antigüedad clásica, los investigadores tenían serios problemas para reconocer, con el más mínimo rigor, a los criminales bisoños y a los reincidentes que alteraban su fisonomía, sin recurrir a métodos tan expeditivos como el suplicio. Hasta que Cesare Lombroso irrumpió en la investigación criminal.

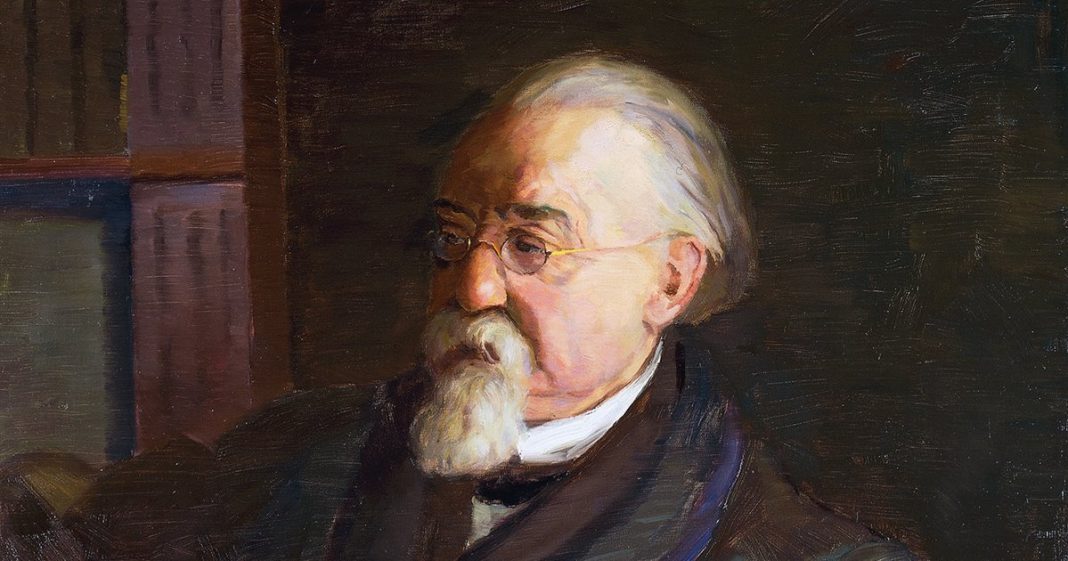

El llamado “padre de la criminología” nació en Verona, como Romeo y Julieta, aunque en él no había un ápice de romanticismo. Fue en un día como hoy, el seis de noviembre de 1835, hace 189 años. La ciencia que estudia las causas del crimen aún estaba muy en ciernes y, como la meteorología, no era exacta. Lombroso fue su «padre» hasta que, ya en el siglo XX, su teoría del criminal nato fue refutada por criminólogos más dotados y carentes de prejuicios que este médico, ensayista, psiquiatra y profesor italiano.

Además de criminólogo y eminencia en toda su retahíla de saberes, Lombroso fue maestro de un arte: el de «regalar» los oídos con lo que querían escuchar exactamente quienes hacían la ley y la trampa. No sé si este último don del italiano es un arte independiente o debe adscribirse a las miserias de la adulación. Afortunadamente, todas estas cosas ya no pasan, y con el prodigio del ADN la criminología es exacta. Lástima que la meteorología no pueda predecir, con la misma precisión que adivina la lluvia, los intereses de quienes la gestionan. Pero estamos en ese momento estelar de la humanidad que se inició con la vida de Lombroso, edad dorada que, en opinión de quienes dieron pábulo a sus teorías, nació con él un día como hoy, porque él iba a librar a la civilización de sus enemigos públicos sin torturarlos.

La antropometría criminal —ya refiriéndonos a los grandes momentos de la criminología— nació con Alphonse Bertillon. Empleado como un mero escribano en la Sûreté parisina, estaba convencido de que no hay dos personas idénticas. Así las cosas, resolvió tomar una serie de medidas de diversas partes del cuerpo humano, inalterables pese al paso del tiempo. Merced a este procedimiento, el primero de febrero de 1888 le fue confiada una nueva oficina en la Comisaría General de Policía de la capital francesa dedicada a establecer la identidad judicial de todos los huidos o condenados por la ley en Francia.

Pero todo el avance de Bertillon se quedó en nada cuando, a partir de 1901, al otro lado del Canal de la Mancha, los ingleses empezaron a reconocer a los detenidos por los surcos de las yemas de los dedos. En realidad, esta técnica de diferenciar a los individuos por las huellas dactilares ya se practicó en la antigua Mesopotamia, donde era válido firmar con la huella del pulgar impresa en arcilla blanca. En 1686 otro italiano, un tal Malpighius, profesor de la Universidad de Bolonia, publicó un tratado sobre los patrones únicos de las crestas y los surcos de las palmas de las manos: De externo tactus organo. Pero el uso de las huellas para la investigación criminal —prácticamente irrefutables con anterioridad a las muestras de ADN— fue un invento de los ingleses.

Con anterioridad, en los años 70 del siglo XIX, Lombroso, a la sazón prestigioso alienista, además de poseedor de una fabulosa colección de cráneos, defiende en El criminal (1876) que éstos siempre obedecen a ciertas características. Se basa para ello en el estudio de 27.000 cráneos de “asesinos, idiotas, epilépticos, prostitutas, alienados”… El inventario es monumental. Resulta que todos “tienen la fosa occipital hundida”. En cuanto a las particularidades de cada uno, éstas podían ir de la caja craneana demasiado pequeña a la muela del juicio demasiado grande. Y todos parecían creer al padre de la criminología como se cree a los sabios.

Todos menos el francés Alexandre Lacassagne. Este profesor de medicina legal en la universidad de Lyon a la teoría del criminal nato de Lombroso opuso la del medio social. Su juicio se aproximaba mucho más a lo venidero. De ahí, sin ir más lejos, la famosa teoría de que a los pobres se les niega la posibilidad de elegir su destino. “El medio social es el caldo de cultivo de la criminalidad. El microbio es el criminal, un elemento que solo adquiere importancia cuando encuentra un caldo que lo hace fermentar”.

En su bibliografía, El crimen político y las revoluciones (1892), Las mujeres criminales y las prostitutas (1896), El crimen: Causas y remedios (1899), y un largo etcétera, arremete contra todo aquel contra quien los estamentos más conservadores y las leyes occidentales quieren. Ya entonces, algunos de sus colegas prestan más atención a los trabajos de divulgación que Lombroso dedica al espiritismo y otras ciencias ocultas que a sus ensayos sobre criminología. Con todo, la Escuela Positiva del Derecho Penal italiana estará marcada por las hipótesis del coleccionista de cráneos mucho más de lo que sus detractores quisieran.

Será un pensador anarquista español, Ricardo Mella, quien escriba la mayor refutación de Lombroso en contestación a Los anarquistas, un ensayo del italiano de 1894. En aquellas páginas, el criminalista defendía que los libertarios son, per se, individuos con tendencias antisociales y criminales. Habla de sus características físicas —barba irregular, forma del cráneo— y patológicas —epilepsia, histerismo— que los predisponían al crimen.

Mella fue a contestarle en Lombroso y los anarquistas (1896) criticando sus inexactitudes y prejuicios. El ácrata demostró que Lombroso no comprendía el verdadero sentido, filosófico y práctico, del anarquismo, que sus análisis estaban basados en suposiciones erróneas y prejuicios heredados. Igualmente, demostró cómo las características antropológicas que el criminalista atribuía a los libertarios correspondían a la de varios reyes, emperadores y gobernantes. Así se escribe la Historia.