David Toscana/Letras Libres

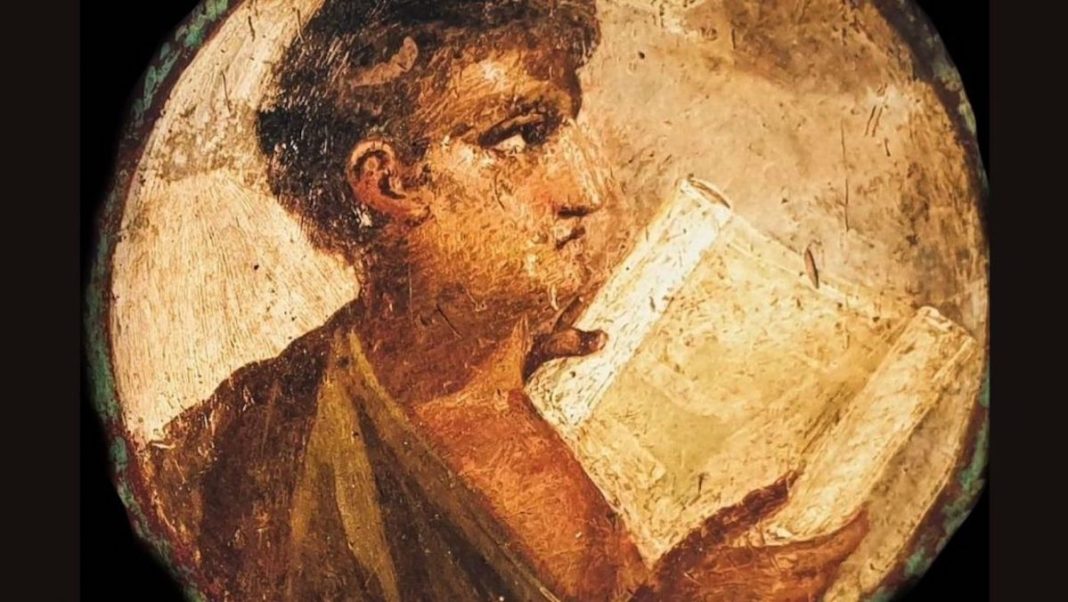

- Soy un mal lector porque me entretengo en nimiedades. Soy minuciólogo. Cazo erratas. Juzgo adjetivos. Al final, aunque paso mucho tiempo leyendo, acabo por leer pocas cosas. Eso me acerca a Plinio el Joven.

Saqué de mi librero una novela que leí hace años: El hombre que ríe, de Victor Hugo. De él recordaba una escena muy buena. El hundimiento de un barco. Luego de que fracasa todo intento de mantenerlo a flote, alguien dice que ya sólo pueden echar al mar sus delitos. “No pensemos más en el salvamento, pensemos en la salvación.” Se confiesan por escrito en un pergamino que luego firman y meten en una calabaza flotante. Entonces se resignan al final. “Todas las cabezas estaban bajo el agua. Ni uno solo se había levantado. Se habían dejado ahogar de rodillas.”

Lo que ahora quería era dar con una niña ciega llamada Dea. Quería leer sobre la ceguera. Pronto me desilusioné, pues “Dea, ciega, percibía el alma”. Por eso se enamora del monstruoso protagonista. No encontré mucho de interesante.

Esmeralda no era ciega en Nuestra Señora de París, y no se enamoró de Quasimodo.

Seguí hojeando el libro para dar con lo que subrayé en el pasado. Más atractivo que la ciega resultó este párrafo irónico que habla de Inglaterra:

La nación se había rehabilitado. Al mismo tiempo se volvía a la buena literatura. Se desdeñaba a Shakespeare y se admiraba a Dryden. “Dryden es el más grande poeta de Inglaterra y del siglo”… “¿Cómo pueden ocuparse de algo tan insignificante como ese Milton?”. Todo renacía, todo volvía a ocupar su lugar: Dryden arriba, Shakespeare abajo, Carlos II en el trono, Cromwell en la horca.

De Inglaterra o de cualquier lugar, cada presente está en riesgo de no mirar bien. De desdeñar a los Shakespeares y admirar algo muy inferior; de entronizar a lidercillos y ahorcar democracias. De ser ciego y enamorarse del monstruo.

Poco antes, Victor Hugo escribe: “Quien lee piensa y quien piensa razona. No razonar es un deber, y también la felicidad”.

Más adelante, esta línea: “Se iba al patíbulo para besar en la picota las cabezas recién cortadas”. Aquí uno se queda con hambre. Un escritor puede tomar la frase y convertirla en una escena. Horror y erotismo. Muerte, sangre, moscas. ¿La cabeza tiene los ojos cerrados o abiertos? ¿Y la boca? Si el beso succiona, ¿cómo fluye el aire por esófago y tráquea? ¿Hombre decapitado? ¿Mujer decapitada? ¿Las dieciséis carmelitas? El deber de un escritor es imaginarlo todo, pero no por eso contarlo todo.

Pienso en las carmelitas decapitadas. Conozco Dialogues des carmélites, la ópera de Poulenc, pero no la novela en la que está basada, que a su vez está basada en un evento real. Así es que busco la novela de Gertrud von Le Fort, Die Letzte am Schafott, que se tradujo en español como La última en el cadalso.

No voy a leer toda la novela. Apenas me asomo a las páginas culminantes. Y noto que la autora omite lo más emotivo. Despacha catorce cabezas cortadas con apenas estas palabras: “Mi corazón comenzó a latir con violencia: en ese momento tuve nítida conciencia de que una voz clara faltaba en el coro; en seguida otra más. Creía que la ejecución no había empezado todavía, cuando, de hecho, estaba a punto de terminar”.

Esto, en cambio, funciona muy bien en la ópera. En este caso, el clímax no se alcanza sumando, sino restando. Un coro de dieciséis mujeres va perdiendo una voz tras otra hasta quedar una solista. Entonces cayó la guillotina, cortó la cabeza, rodó y no hubo nada.

La autora Le Fort hace una mala elección de palabras, pues para hablar de la tensión en la plaza donde se realizan las ejecuciones, usa la expresión “se hizo un silencio de muerte”.

De regreso a El hombre que ríe… Tengo marcado un párrafo inquietante que merece una buena reflexión.

Si mujer significa pecado, como afirmó no sé qué Concilio, nunca fue la mujer más mujer que en esa época. Y nunca, cubriendo su fragilidad con su encanto y su debilidad con su omnipotencia, se hizo absolver más imperiosamente. En hacer del fruto permitido el fruto prohibido consistió la caída de Eva; pero en hacer del fruto prohibido el fruto permitido consiste su triunfo. Termina haciendo eso. En el siglo XVIII la mujer echa el cerrojo al marido y se encierra en el Edén con Satán. Adán queda fuera.

Y algunas páginas más delante: “Los grandes son lo que quieren, los pequeños son lo que pueden”. Por supuesto estas palabras recuerdan aquellas que según Tucídides se pronunciaron en el llamado diálogo de Melos: “Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”. Más extensamente, en la traducción de Gredos, leemos: “Las razones de derecho intervienen cuando se parte de una igualdad de fuerzas, mientras que, en caso contrario, los más fuertes determinan lo posible y los débiles lo aceptan”. Le hace falta fuerza a esta traducción.

Me detengo a ver que la palabra “pueden” tiene en Victor Hugo y en Tucídides un empleo muy distinto.

En estos contrastes de fuertes y débiles, pobres y ricos, hallamos un eje de la narrativa de Victor Hugo, también en Los miserables. Escribe en El hombre que ríe: “Hay una regla para los grandes: no hacer nada; y una regla para los pequeños: no decir nada. El pobre sólo tiene un amigo: el silencio. No debe pronunciar más que un monosílabo: Sí.” También leemos: “Estás en un país donde el que corta un arbolito de tres años es llevado tranquilamente a la horca”. ¿Tranquilamente? ¿Tranquilo el condenado o el verdugo?

Al iniciar el Libro Quinto, subrayé: “El destino nos ofrece a veces un vaso de locura para que lo bebamos. Una mano sale de una nube y nos ofrece bruscamente la copa opaca donde está la embriaguez desconocida”. Me parece que la segunda frase sobra, cuando la primera ya habló mejor. ¿Para qué necesito una copa opaca de embriaguez desconocida con ese dramatismo de salir de la nube y ser brusca, si arriba ya tengo el destino y el vaso de locura? Mero rollo. Como rollo también es mi explicación cuando ya todo lo había dicho al escribir “la segunda frase sobra”.

Se me ocurrió buscar la primera edición en español para averiguar cómo estaban escritas tales frases. Si a mí me sobra la segunda, al editor Ramón Sopena le sobraron las dos. Omite la reflexión y salta directo a la acción.

Con los clásicos gordos siempre hay que tener cuidado, pues libros que originalmente frisan las mil páginas aparecen en ediciones de trescientas sin que los editores avisen que se trata de una versión recortada. Tendrían que etiquetarlas como “novelas condensadas”, tal como lo hacía el Selecciones.

Soy un mal lector porque me entretengo en nimiedades. Soy minuciólogo. Cazo erratas. Juzgo adjetivos. Cotejo datos y citas. Comparo originales con traducciones; también traducciones con otras traducciones. Al final, aunque paso mucho tiempo leyendo, acabo por leer pocas cosas. Eso me acerca a Plinio el Joven.

En una de las citas que anoté arriba está la palabra “arbolito”. No me gusta. Supongo que en francés diría “petit arbre”. Pero no me conformo con suponer. Ahora pongo el punto final a este texto y me iré a leer la versión original.

P. D.

Sí, eso dice, “petit arbre”. ¿Cómo resolverlo? No funciona “árbol pequeño” ni “pequeño árbol”. Pero “arbolito” suena muy mal. Mucho peor “árbol chiquito”. Traducir es complicado. ¿Basta con dejar “árbol de tres años” y su pequeñez va implícita? ¿O traducir petit con alguna semejanza? “Un raquítico árbol de tres años.” Ya se me ocurrirá algo. ~