Por Luis Gastélum

“¡Cuídate de los idus de marzo!”.

Julio César, Shakespeare

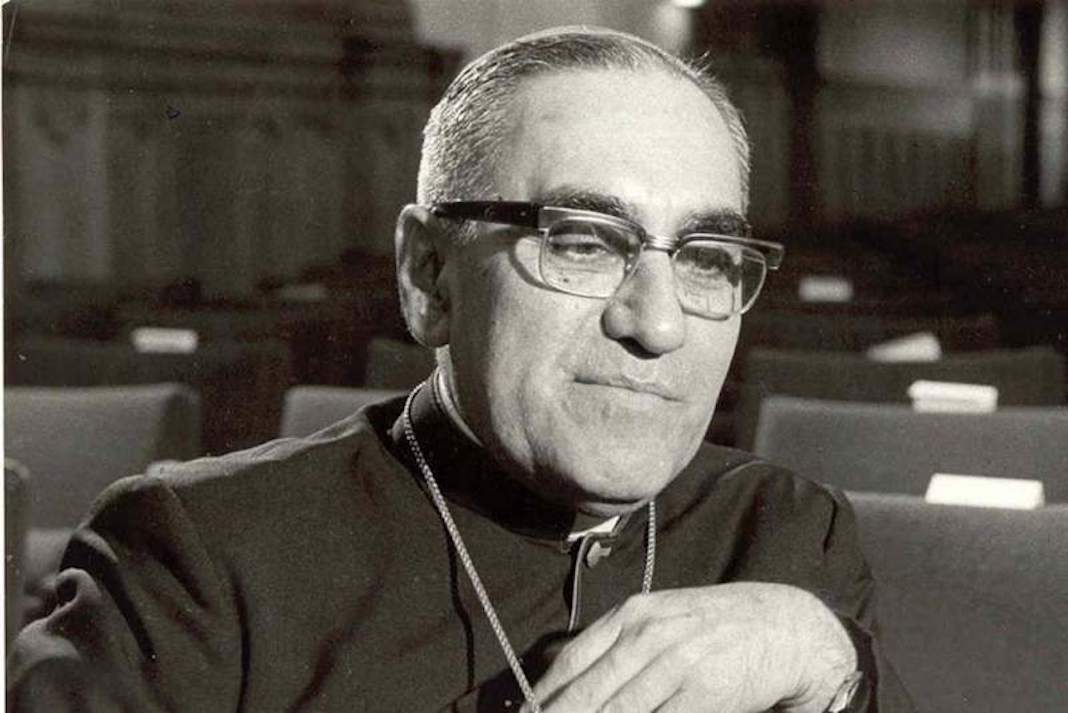

En medio de la misa un balazo atravesó su corazón la tarde de un lunes de marzo de hace 40 años. Era el 24. Ya habían pasado los idus del mes dedicado a Marte. El Arzobispo salvadoreño murió al instante.

El día anterior a su asesinato, Oscar Arnulfo Romero, siempre fiel al Cristo redentor de los desamparados, había firmado su sentencia de muerte con su homilía dominical:

–Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles: hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre debe prevalecer la ley de Dios, que dice: no matarás. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión.

Ese día amaneció normal en San Salvador: tanquetas y barricadas, muertos regados en las calles, ráfagas de metralletas, puertas que se abren a patadas de botas y a punta de fusil, gritos, golpes, ayes, por dioses, más muertos, llanto, detenidos, desaparecidos y el horror impertérrito en los rostros de niños, mujeres y hombres del Pulgarcito de América Latina, como le llamaba a su país el desaparecido poeta Roque Dalton. Era el 23 de marzo de 1980. Pasado el mediodía, Monseñor Romero ya había alzado su voz desesperada en la Catedral Metropolitana con su culto sacramental por justicia para su pueblo. Para los militares fue la gota que derramó el vaso.

Al día siguiente, el día del chacal, el prelado acudió muy temprano a la capilla del Hospital de la Divina Providencia para rezar sus oraciones del breviario y para su meditación personal. Cuando las hermanas iban llegando a la capilla, Monseñor ya estaba en oración ante el santísimo sacramento. Luego se unió a ellas para el rezo de laudes, la oración matutina de la Iglesia. Después celebró la santa misa, con su acostumbrada pequeña reflexión sobre el evangelio del día. Esa era la rutina diaria y en seguida venía el desayuno, en donde charlaba y bromeaba con la comunidad eclesiástica, plática que a veces era interrumpida por algún visitante que se sumaba al almuerzo para hablar sobre asuntos pastorales.

Pero aquella mañana del lunes, en la que Monseñor Romero vestía su sotana blanca, no hubo demasiados comentarios, a no ser las bromas de las hermanas que sabían que cuando vestía esa sotana era señal de que iba a descansar al mar. Por eso le preguntaron: “Monseñor, ¿y ahora a dónde?”. Y con la confianza del hermano bromista, les respondió: “Ah!, ustedes todo lo quieren saber… Qué mujeres”. Y en efecto, cuenta Jesús Delgado en la biografía de Oscar Arnulfo Romero, el Arzobispo quería ir al mar con un grupo de sacerdotes para descasar un poco y dedicar algún tiempo a la lectura y al estudio del reciente documento papal sobre la vida y la identidad sacerdotal, orientando especialmente al celibato. Terminado el desayuno y antes de partir a la playa, Monseñor se dirigió al Arzobispado para consultar la agenda de actividades y saludar personalmente a sus vicarios y cancilleres, como era su costumbre. Se encontró con un buen grupo de sacerdotes. A todos les estrechó la mano y platicó con ellos. Más de uno le felicitó por su valiente homilía del día anterior. Otros comentaban sus riesgos, que sin duda multiplicaba las amenazas de los militares contra Monseñor Romero.

Esa misma mañana, una persona le advirtió sobre la amenaza de un oficial de la Policía Nacional que con tono airado le espetó: “¡Y dígales a esos padres que lo que Monseñor dijo ayer en la homilía es un delito!”. Las palabras de Romero fueron interpretadas como un llamamiento peligroso a las bases de ejército para que se sublevaran contra sus superiores y crear así el caos en sus filas. Sin embargo, el Arzobispo consideró el comunicado como una amenaza más y se fue al mar y platicó y comió bajo un cocotal con los sacerdotes. Regresó un poco antes de las tres de la tarde a San Salvador para la celebración de la misa de seis. Tomó una ducha rápida, atendió a una persona y fue a ver a su médico para que le examinara un oído que le venía molestando. De la consulta médica se trasladó hacia Santa Tecla y se dirigió a la casa de los jesuitas, en donde vivía su confesor. Le saludó y le dijo: “Vengo, Padre, porque quiero estar limpio delante de Dios”. Hizo una confesión detenida. Los que le vieron aquella tarde notaron su serenidad de siempre, con su característica timidez, quizá un poco más taciturno. Se le ofreció un vaso de limonada a lo que Monseñor Romero dijo: “No tengo tiempo, pero la limonada no me la pierdo”. Hacia las cinco y media de la tarde ya estaba de regreso en la capilla del hospital. Le esperaba otra persona para hablar sobre asuntos pastorales. Le atendió y a las seis en punto ya estaba en el altar. Veintiséis minutos después de haber empezado la misa, en el momento del ofertorio, sonó un disparo y una bala le atravesó el corazón. El criminal fue certero y el Arzobispo cayó abatido, muriendo al instante.

De eso hace 40 años. Ya no hay guerra en El Salvador. Karol Wojtyla pasó a mejor vida. Su sucesor, Jospeh Ratzinger, declinó al papado. Pero aunque se conoce al asesino de Oscar Arnulfo Romero (“En medio del Padre Nuestro entró el matador y sin confesar su culpa le disparó, y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez estaba el Cristo de palo pegado a la pared y nunca se supo el criminal quién fue”, cantaría después Rubén Blades en El padre Antonio y su monaguillo Andrés) no será juzgado por una amnistía. Su único pecado fue defender, con las mismas divinas palabras de las sagradas escrituras a las que guardaba fidelidad, los derechos de su pueblo. Buscó un desesperado auxilio de la Iglesia para detener la masacre de salvadoreños y solicitó un entrevista con Juan Pablo II, quien le ofreció una forzada audiencia unos meses antes de su muerte y después de un vía crucis de seis semanas de espera en El Vaticano y contra los obstáculos de los curiales de quien luego se convertiría en el Papa Benedicto XVI, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que el Arzobispo le mostró a Su Santidad documentos y fotos aterradoras de los crímenes cometidos por los militares de su país.

“¡Ya les he dicho que no vengan cargados con tantos papeles! Aquí no tenemos tiempo para estar leyendo tantas cosas”, le habría dicho el Pontífice a Romero, según narra la teóloga nicaragüense María López Vigil en Piezas para un retrato y en el que cuenta también las saetas del Vicario de Cristo para persuadir al Arzobispo de su lucha: “Debe esforzarse por lograr una mejor relación con el gobierno de su país. Una armonía entre usted y el gobierno salvadoreño sería lo más cristiano en estos momentos de crisis. Si usted supera sus diferencias con el gobierno trabajará cristianamente por la paz”.

Entonces, el Arzobispo habló tímido, pero convencido: “Pero, Santo Padre, Cristo en el Evangelio nos dijo que él no había venido a traer la paz sino la espada”. El Papa clavó aceradamente sus ojos en los de Monseñor Romero y le dijo: “!No exagere, señor Arzobispo!”, con lo que dio por terminada la audiencia y los argumentos para que la Iglesia Católica se comprometiera con la defensa de sus fieles, los mismos argumentos que el responsable de preservar la pureza de la teología y luego entronizado como Vicario de Cristo, desde el oscuro y ceñido edificio de su temida Congregación, conocido como El Santo Oficio y que domina el lado sur de la Plaza de San Pedro, rebatió en 1984 con la emisión de una Instrucción con el propósito de “llamar la atención de pastores, teólogos y todos los fieles hacia las desviaciones, los riesgos de desviación, el perjuicio a la fe y a la vida cristiana provocados por ciertas formas de teología de la liberación que emplean, de manera insuficientemente crítica, algunos conceptos tomados de diversas corrientes de pensamiento marxistas”.

Sin embargo, con la unción del argentino Jorge Mario Bergoglio como el Papa Francisco la iglesia católica, según algunos analistas, se está transformando en “la verdadera iglesia de los pobres”. En 2014, a su regreso de Corea del Sur al Vaticano, el Pontífice aseguró que no había impedimento alguno para la beatificación de Oscar Arnulfo Romero: “Monseñor Romero es un hombre de Dios –dijo–. El Señor nos tiene que dar una señal. Los postuladores se tienen que mover porque no hay ningún impedimento para la beatificación”. Oscar Arnulfo Romero fue beatificado el 23 de mayo de 2015. “Es nuestro san Romero de América y del mundo”, dijo un campesino durante una multitudinaria marcha en San Salvador para recordar al Arzobispo en el 35 aniversario de su asesinato y que culminó con una misa que presidió el obispo de Saltillo Raúl Vera, quien dijo: “Don Oscar es un don que va a ayudar a la Iglesia a recuperar su sentido profético y no cabe duda que su méritos están en la presencia de Dios. Don Oscar es un poderoso intercesor del mundo en este momento para todos nosotros y una luz para la Iglesia”.

Justo en marzo de 2014, a unos días del 34 aniversario del asesinato de Monseñor Romero, Juan Pablo II fue declarado santo. Entre las voces que se alzaron dentro de la iglesia católica para oponerse a su santificación, pocas fueron tan tenaces como la del teólogo italiano Giovanni Franzoni, quien fue abate de la Basílica de San Pablo y que en 2007 testificó en El Vaticano contra la beatificación del pontífice polaco, a quien no le perdonó nunca el “doloroso aislamiento” al que sometió a Monseñor Romero. En una entrevista, difundida en 2011 por la Agencia France Press y reproducida por La Jornada, resume las razones de su oposición contra el santo Karol Wojtyla: “Además de querer manifestar nuestra condena a la represión del pensamiento teológico católico, quedé personalmente afectado por el aislamiento que sufrió el obispo Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador. Yo vivía en Managua (Nicaragua), trabajaba en el Centro Valdivieso, y una monja me confió que había encontrado en Madrid a Romero de regreso en 1979 del Vaticano, destruido, afligido tras la audiencia con el Papa. Decía que nunca se había sentido tan solo como después de ese encuentro. Y es que el Papa fue frío, ignoró sus súplicas y lo aisló. Los escuadrones de la muerte no podían matar a un obispo que estaba en el corazón del Papa. Lo podían matar sólo si estaba aislado, abandonado”.

Y es que como dijera el mismo Monseñor Romero ante un reclamo de Roma por una de sus homilías: “Los ojos del Vaticano siempre miran con otros lentes”.