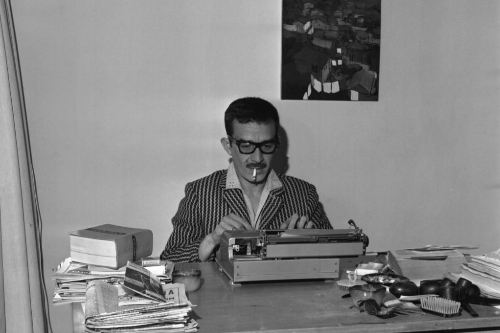

Juan Antonio Tirado/Zenda

Juan Antonio Tirado propone, desde la experiencia como reportero histórico de Informe Semanal, una visión propia, deformada, o deformante, lúcida o lírica del acontecer cultural. Del streaming a la butaca, con parada y fonda en la página. Su último libro es una colección de columnas que lleva por título El taxista que no leía a Luis Rosales.

***

Las fábulas se agavillan en los zaguanes del idioma. Hablando se entiende la gente, pero junto a la palabra en primera instancia —moneda de cambio— una lengua es también un vuelo sostenido, un engranaje de historias, dolor, fatiga, nostalgia y canto. Los grandes escritores buscan e inventan entre los hilos sutiles de lo cotidiano, le sacan los colores a las cosas, hacen de una nube un beso de agua, se timan con el asombro o se columpian de risa allí donde el secreto se quita el sombrero. Mago de todos los Macondos, al inmortal Gabriel García Márquez lo han resucitado en Netflix en una serie que pone imágenes a sus Cien años de soledad. La propuesta televisiva es ambiciosa, derrocha dólares y decorados, lleva al espectador a un universo tropical poderoso y deslumbrante. Sí, así debía de ser Macondo, pero el empeño es vano y melancólico, porque el milagro de la novela de Gabo se sustenta en el hechizo de las palabras. Cien años de soledad es una historia escrita para ser leída, pruébese a hacerlo en voz alta, un fascinante ejercicio de brujería verbal difícilmente traducible a imágenes.

Cien años de soledad es el Quijote del siglo XX, pero la novela de Cervantes tiene una mejor traslación al formato audiovisual, entre otras cosas porque sus personajes, más allá de otras lecturas, han quedado en el imaginario popular como una suerte de dúo cómico, un gordo y un flaco metafísicos perdidos en la Mancha. No sucede así con las estirpes condenadas a cien años de soledad que no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Al menos sobre la tierra pantanosa de Netflix. Tan pronto como empiezas a ver la serie, te comen las ganas de regresar a las páginas del libro, a ese infierno y paraíso de quimeras en el que vive para siempre el coronel Aureliano Buendía, al que su padre lo llevó una tarde a conocer el hielo, cuando Macondo era una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río que se precipitaba por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.